Vorsicht kann nicht schaden, sagt der Corporate Earnings Report – aber für Deutsche CEOs sind Optimismus und Mut geboten

Das Jahr 2024 war von Zuversicht geprägt, die sich aufgrund einer widerstandsfähigen Wirtschaft und anhaltend günstiger Marktbedingungen breit machte – und das trotz eines ungewissen Zinsklimas und globaler Unruhen. Sowohl Konsumentinnen und Konsumenten als auch Unternehmen gaben kräftig Geld aus und blickten voller Erwartungen in die Zukunft, auch im Hinblick darauf, dass der Ausgang der Wahlen in den USA eine noch robustere Wirtschaft versprach.

Vor diesem Hintergrund analysierten wir von Prophet die Jahresabschlüsse für 2024 (veröffentlicht zwischen Dezember 2024 und Februar 2025) von mehr als 50 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen. Einige davon zählen weltweit zu den grössten, wachstumsstärksten und relevantesten, darunter Firmen mit einer starken Präsenz in Europa und der DACH-Region wie AirBnb, Amazon, Apple, Carrier Group, CIGNA, Google, Hilton Worldwide, Pfizer, Hertz, Marriott International, Mastercard, Netflix und Uber. Das Ziel: Wir wollten verstehen, wie Führungskräfte die Höhen und Tiefen des Jahres 2024 erlebt haben und welche Auswirkungen dies auf die Weichenstellungen für 2025 und darüber hinaus hat bzw. bereits hatte.

Wir fanden dabei sechs markante Wachstumstreiber, die optimistisch stimmen und doch Grund zur Vorsicht geben. Prophet Partner Jörg Meurer verlinkt in seinem Kommentar die weltweite Tendenz mit Deutschland.

Diese 6 Treiber waren im 2024 wirksam – und sind es bis heute

Wachstum, das aus ungewöhnlichen Ideen und Ansätzen entsteht, bleibt der stärkste und wichtigste Antrieb von Unternehmen und Marken.

Treiber 1

Mutige Schritte und selbstbewusste strategische Veränderungen bestimmen die langfristige Entwicklung.

Ein plakatives Beispiel dafür ist Netflix, das durch die Einschränkung seines Angebots für eine gemeinsame Abo-Nutzung 19 Millionen Menschen dazu bewegt hat, ein eigenes Abonnement abzuschließen. Oder Airbnb, das 250 Millionen Dollar investiert, um die Nutzung der Buchungs-App von zweimal jährlich auf zweimal wöchentlich auszuweiten. Auch interessant war der Hyundai-Launch von HTWO, einer neuen Marke, die das weltweit führende Wasserstoff-Brennstoffzellensystem des Unternehmens repräsentiert sowie die Präsentation des Wasserstoff-Elektrofahrzeugkonzepts Inisium. Beides sind Schritte in der jahrzehntelangen Weiterentwicklung der Wasserstoff-EV-Technologie bzw. Signale für den weiteren Ausbau des Wasserstoff-Ökosystems des Unternehmens.

- Jörg Meurer: „Wenn Courage und Optimismus Hand in Hand gehen, wird dieser Treiber wirksam. Dazu können wir überzeugt raten, denn die Lage in Deutschland scheint vielfach besser als die Stimmung, bestätigte kürzlich auch Marcel Schwatzer, Chef des IFO Instituts in Berlin.“

Treiber 2

Eine signifikante Art von „uncommon growth“ war im Bereich M&A zu beobachten.

Und 2025 sieht im Hinblick auf Mergers & Acquisitions noch deutlich besser aus, da der Ausblick auf weniger Regulierung, weitere Zinssenkungen und höhere Bewertungsprognosen dazu geführt hat, dass die weltweiten Transaktionswerte für dieses Jahr auf 3,5 Billionen US-Dollar geschätzt werden. Laut dem CFO von Morgan Stanley handelt es sich hierbei nicht nur um eine vorübergehende Erscheinung: Die M&A-Pipelines sind „gesund und diversifiziert“, was Anlass zu positiver Stimmung für das ganze Jahr gibt. Diese Möglichkeit kann zu mehr Wachstum, gesteigerter Marktmacht oder einem Zugewinn an Marktanteilen führen.

Jörg Meurer: „Für 2025 wird für Deutschland und die DACH-Region ein deutlicher Anstieg der M&A-Aktivitäten prognostiziert. Experten erwarten nach zwei eher verhaltenen Jahren eine Zunahme der Transaktionen um etwa 20 % gegenüber 2024, insbesondere getrieben durch Transformation, Digitalisierung und sinkende Finanzierungskosten. Das Gros der Unternehmen und der Private-Equity-Gesellschaften rechnet mit mehr Deals, wobei besonders die Branchen Technologie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien im Fokus stehen. Auch Private-Capital-Investoren setzen verstärkt auf operative Transformationen und sektorübergreifende Synergien. Insgesamt bieten sich 2025 vielfältige Chancen.“

Treiber 3

KI will (natürlich) intelligent genutzt werden.

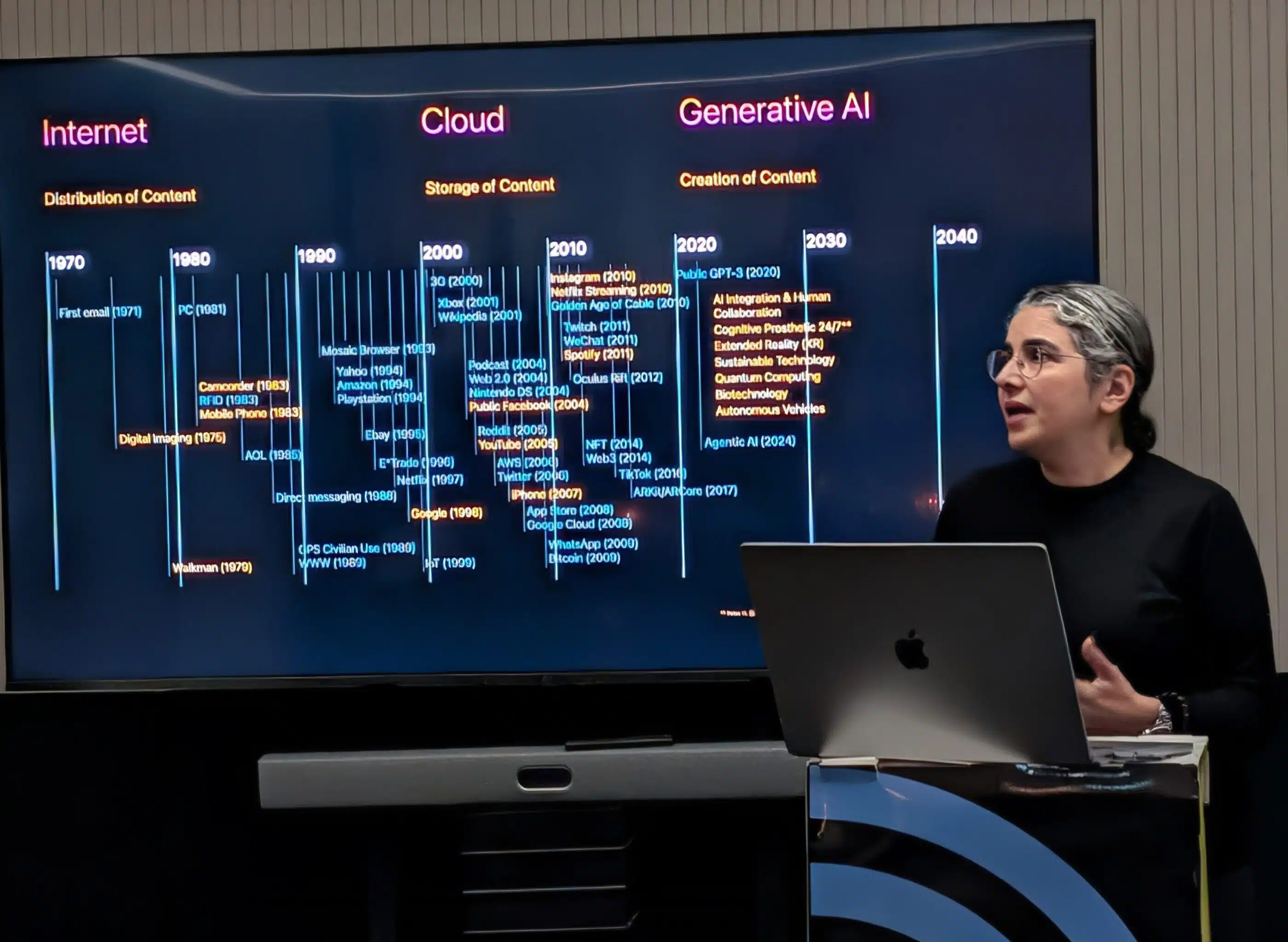

KI gab Gesprächsstoff, KI wurde skaliert und nun hält KI als Treiber für den Erfolg her: Das Thema Künstliche Intelligenz hat seit Anfang der 2020er Jahre mehrere wichtige Entwicklungen durchlaufen. Heute ist diese Technologie weit mehr als nur ein Mittel zur Effizienzsteigerung und wird auf neue, leistungsstarke Weise genutzt. Tech-Giganten präsentieren die Verbesserung ihrer Produktlinien durch GenAI und bieten den Verbrauchern echte, greifbare Vorteile. Apple Intelligence, Meta Glasses, Amazon Alexa+ und Tesla FSD-Autos sind nur einige Beispiele. Google-CEO Sundar Pichai blieb diesem Trend treu und erklärte: „Der Skalierung von Gemini auf der Verbraucherseite wird 2025 unser Hauptaugenmerk gelten.“ Auch außerhalb der Tech-Branche treiben andere Marktführer Innovationen im Bereich KI voran. Pfizer etwa pusht die KI-gestützte Arzneimittelentwicklung und die Optimierung seiner Backend-Prozesse weiter, um Medikamente schneller zu Patienten zu bringen. Inmitten des anhaltenden KI-Sprints verfolgen einige Unternehmenschefs einen langsameren, aber sinnvollen Ansatz, indem sie zuerst zuhören und lernen und so sicherstellen, dass sie bereit sind, bevor sie sich voll und ganz darauf einlassen. Diese Vorsicht steht meist im Einklang mit den Bemühungen um eine verbesserte Cybersicherheit.

Jörg Meurer: „Ein entschlossenes, aber auch behutsameres Vorgehen beim flächendeckenden Einsatz von KI passt sehr gut zu Deutschland. Wir haben einen Vorteil: eine funktionierende Demokratie, welche die Regulierung von KI fordert, während die USA und das Silicon Valley gerade eigene Wege gehen.“

Treiber 4

Der Kunde ist (und bleibt) König.

Kunden wollen wieder dort abgeholt werden, wo sie sind. Und das immer zu jeder Zeit. Dabei legen sie Wert auf Einfachheit, Pünktlichkeit und Produktivität. Angetrieben von der von Accenture als „Impatience Economy“ bezeichneten Ungeduld, entscheiden sich Kunden für Marken, die rasch auf den Markt kommen, vorab personalisiert sind und Komfort bieten. Von der schnellsten Lieferung bis zur Fast Fashion sind Marken wie Amazon und Zara ganz vorne mit dabei. Aber Geschwindigkeit hat ihren Preis, beispielsweise in Form von Abstrichen bei der Nachhaltigkeit. Inzwischen ist diese darum für Konsumenten eher ein Nice-to-have als ein Kaufmotivator, da viele von ihnen nicht bereit sind, auf langsamere, nachhaltigere Optionen umzusteigen. Stattdessen haben sie andere Prioritäten – beispielsweise suchen sie nach einzigartigen neuen Erfahrungen, was sich unter anderem darin äußert, dass die Menschen in großem Stil zum Reisen zurückkehren. Marken wie Travel & Leisure und Mastercard profitieren bereits vom gestiegenen Interesse am Tourismus und von mehr grenzüberschreitenden Zahlungen (plus 24 % im Jahresvergleich für das Kreditkartenunternehmen). Viele Beherbergungsbetriebe haben in kürzester Zeit Zimmerkontingente ausgebaut und sind dafür mit Wachstum und steigenden Aktienkursen belohnt worden: Marriott International hat 2024 mit 123 000 neuen Zimmern aufgewartet, wodurch sich die weltweite Zimmerzahl auf über 1,7 Millionen erhöht hat, was ein Nettowachstum von 6,8 % mit sich brachte.

Jörg Meurer: „Diese internationalen Beobachtungen auf Kundenseite sieht man nahezu identisch in Deutschland. Marken, die rasch auf den Markt kommen, personalisierbar sind und einfach und bequem jederzeit konsumiert werden können, legen zu.“

Treiber 5

Das Mitarbeitermanagement erfordert eine feine Balance aus Härte oder Fingerspitzengefühl.

Die abrupte Rückkehr ins Büro sorgt für Aufsehen und löst Gegenreaktionen aus. Amazon gehört zu einer Reihe von Unternehmen, die strenge Richtlinien für das Homeoffice ab 2025 ankündigten und damit das hybride Modell aufgaben, das viele Mitarbeitenden in den letzten Jahren als wesentliche Voraussetzung für ihre Beschäftigung angesehen haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre Unzufriedenheit rasant in den sozialen Medien geteilt und dabei auf schlecht ausgestattete Büros und die Lebensumstände hingewiesen, die solch eine Veränderung nicht zulassen. Viele Unternehmen mit wettbewerbsfähigen Einstellungsverfahren scheuen sich aber nicht, weiterhin einen harten Kurs beim Umgang mit Homeoffice einzunehmen, wobei sie sich der allgemeinen Spannungen zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt bewusst sind. Die Tech-Giganten Apple und Microsoft zum einen haben bestätigt, dass sie nicht beabsichtigen, von ihren Hybridmodellen abzuweichen – solange die Mitarbeiter die dreitägige Anwesenheitspflicht erfüllen und die Produktivität hoch bleibt. Für sie wird die Zeit zeigen, ob die Produktivität der Angestellten diesen Ansatz weiterhin rechtfertigt. Die Diskussion, ob ein Recht darauf besteht, ein hybrides Modell zu fordern, bleibt angeregt. Vor allem auch, weil es einen Fachkräftemangel in allen Branchen zu geben scheint. CEOs rechnen mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, da eine große Zahl qualifizierter Arbeitskräfte in den Ruhestand geht und sie nicht vollumfänglich ersetzt werden können.

Jörg Meurer: „Der Weg zurück ins Büro dauert in Deutschland etwas länger, aber gerade 2024 war ein Jahr der Rückkehr. Hybridmodelle scheinen dabei etabliert – wollen aber mit der optimalen Anzahl an Präsenz- versus Home-office-Tagen konkret austariert werden.“

Treiber 6

Resilienz bleibt entscheidend.

Innovation und Anpassungsfähigkeit unterstrichen den Erfolg in 2024, dem „Jahr der Resilienz“. Auf makroökonomischer Ebene wurde die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft auf eine harte Probe gestellt: Zinsdiskussionen, mehrere Jahre hoher Inflation und schwierige geopolitische Bedingungen sorgten für Unsicherheit, doch die Arbeitslosigkeit blieb international niedrig und die Konsumausgaben hielten sich stabil. Diese Herausforderungen verunsichern allerdings die Unternehmen, die wieder und wieder ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Das gelingt ihnen etwa dank einer hohen Innovationskraft und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien. Mit Blick auf das restliche Jahr 2025 wird sich zeigen, wie wichtig Resilienz für den Erfolg ist.

Jörg Meurer: „Im möglicherweise dritten Jahr der Rezession stehen deutsche Unternehmen vor einer noch herausfordernden Situation als viele Firmen im Ausland mit einer stabileren Wirtschaft. Ihre Resilienz wird auf die Probe gestellt; da das Szenario nun aber die neue Normalität geworden ist, wird die eigene Anpassungsfähigkeit immer mehr Kernkompetenz. „Back to growth“ bleibt die Devise.“